DeliberativeÂč Demokratie â das klingt nach gemĂŒtlichen GesprĂ€chsrunden, nicht nach Rettung fĂŒr gebrochene politische Systeme. Doch der US-amerikanische Kommunikations- und Politikwissenschaftler an der Stanford University, James S. Fishkin, einer der prominentesten Praktiker dieser Idee, legt in Interviews und seinem neuen BuchÂČ Â»Can Deliberation Cure the Ills of Democracy?« eine empirisch unterfĂŒtterte These vor: Gut gestaltete, reprĂ€sentative und moderierte GesprĂ€chsformate (insbesondere âșDeliberative Pollingâč) können drei Kernprobleme moderner Demokratien mildern â den schwer messbaren »Willen des Volkes«, die zunehmend scharfe parteipolitische Polarisierung und das rein »partei-tribale« Wahlverhalten â und zwar mit nachweisbaren, oft ĂŒberraschend anhaltenden Effekten.

Als sich im Herbst 2019 mehrere Hundert zufĂ€llig ausgewĂ€hlte Amerikanerinnen und Amerikaner in einem Hotel in Texas versammelten, begegneten sie einander mit einer Mischung aus Skepsis und Befremden. Viele hatten den Eindruck, in einem Raum voller politischer Gegner zu sitzen. »Ich war sicher, die HĂ€lfte der Leute hier sei verrĂŒckt«, erzĂ€hlte ein Teilnehmer spĂ€ter. »Und ich vermute, sie dachten dasselbe ĂŒber mich.« Es ist der ĂŒbliche Reflex in einem â wie Deutschland â zutiefst polarisierten Land. Doch an diesem Wochenende sollte vieles anders verlaufen, als es die amerikanische Ăffentlichkeit gewohnt ist.

In Kleingruppen diskutierten die Besucherinnen und Besucher ĂŒber Einwanderung, Wirtschaft, Rassismus, Klimapolitik und das Gesundheitssystem. Nicht im Stil hitziger Fernsehrunden, nicht bewaffnet mit Halbwissen aus den Sozialen Medien, sondern auf Basis identischer Informationsmaterialien, begleitet von Moderatorinnen und Moderatoren, die Konfrontation in GesprĂ€che verwandelten und Dominanzgesten ausbremsten. Eine Art Labor der Demokratie, entworfen vom Politikwissenschaftler James S. Fishkin, dem wohl hartnĂ€ckigsten Verfechter der Idee, dass BĂŒrgerinnen und BĂŒrger klĂŒger entscheiden, wenn sie Zeit bekommen, Dinge sorgfĂ€ltig zu durchdenken.

»Wir haben schon lange eine Meinungs-Demokratie«, ist Fishkin ĂŒberzeugt, »aber kaum je eine Demokratie der durchdachten Meinungen.« Dieser Satz ist so etwas wie das Motto seines Lebenswerks. FĂŒr ihn ist das gröĂte Defizit moderner Demokratien nicht mangelnde Beteiligung, sondern eine ĂberfĂŒlle schlecht informierter, impulsiver und identitĂ€r aufgeladener Entscheidungen. Die Frage, die ihn seit Jahrzehnten umtreibt, lautet: Was geschieht, wenn man BĂŒrgern Gelegenheit gibt, fĂŒr kurze Zeit aus der IrrationalitĂ€t der Empörung herauszutreten?

Die Antwort fiel in Texas ĂŒberraschend aus. Denn nach dem Wochenende hatten viele Teilnehmer ihre zuvor festgefahrenen Ansichten deutlich abgeschwĂ€cht. Menschen aus unterschiedlichen politischen Lagern rĂŒckten einander nĂ€her, extreme Positionen verloren an IntensitĂ€t, das Wissen ĂŒber politische Sachverhalte stieg messbar an. Ein Jahr spĂ€ter zeigte eine Nachuntersuchung sogar, dass die »deliberierten« Einstellungen die tatsĂ€chliche Wahlentscheidung beeinflusst hatten. Die Effekte sind so ungewöhnlich, dass sie inzwischen weltweit Aufmerksamkeit finden.

Fishkins Methode, das sogenannte »Deliberative Polling«, unterscheidet sich von klassischen BĂŒrgerforen durch ihren wissenschaftlichen Anspruch. Die Teilnehmenden werden per Zufallsauswahl rekrutiert, sodass sie die Bevölkerung möglichst gut abbilden. Sie erhalten vorab ausgewogene Informationsmaterialien. Expertinnen und Experten stehen fĂŒr Fragen bereit. Und vor allem: Alle Teilnehmenden beantworten dieselben Fragen zweimal â vor und nach der Diskussion, anonym und unter Ausschluss sozialer ErwĂŒnschtheit. »Wir wollen keine erzwungenen Gruppenergebnisse«, erklĂ€rt Fishkin. »Das Ziel ist, dass jede Person individuell zu einer fundierten Meinung findet.«

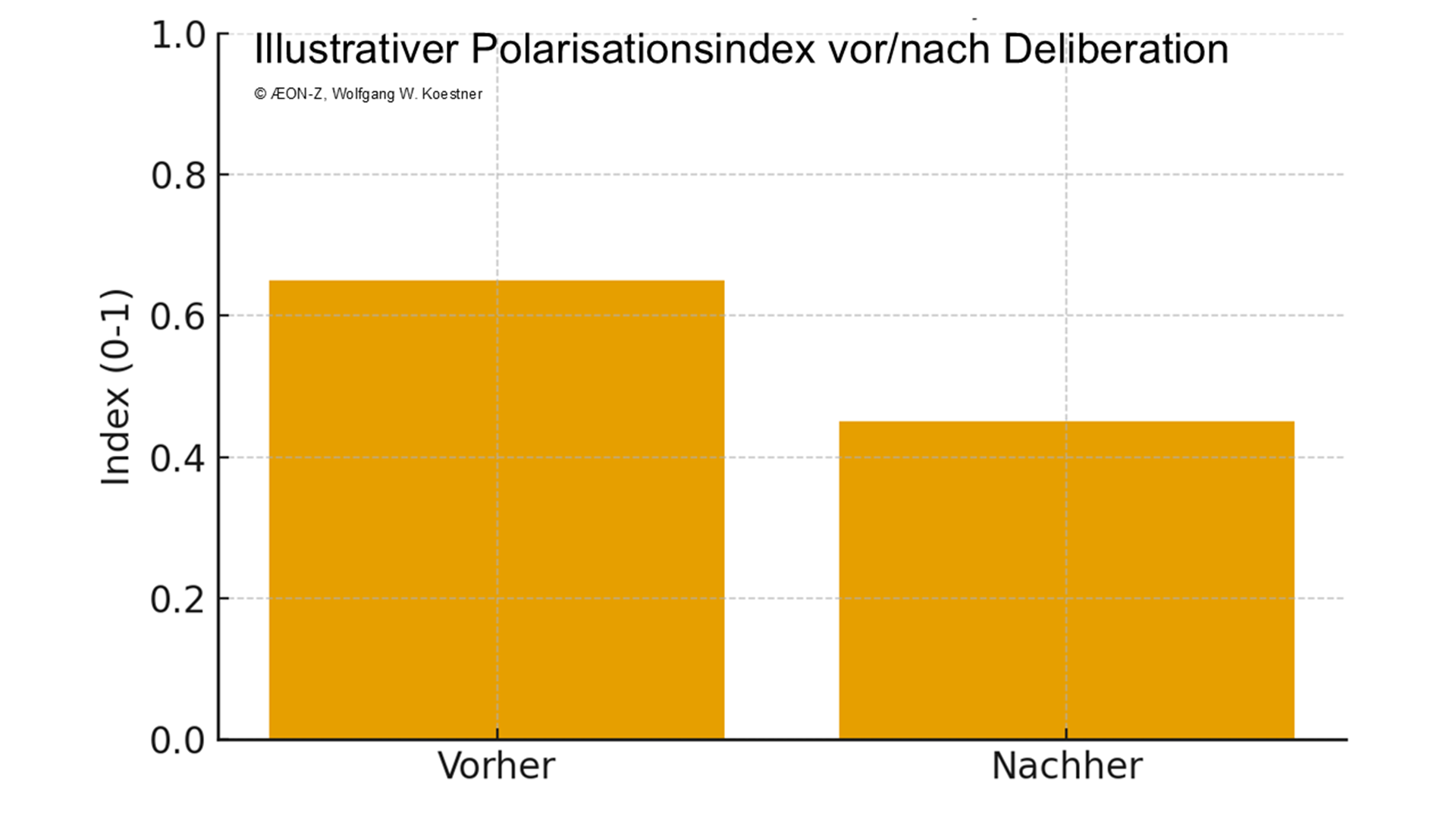

Polarisationsindex (vorher/nachher): Diese Grafik zeigt beispielhaft, wie stark politische Einstellungen in einer Gruppe auseinanderliegen. Vor der Diskussion ist die Polarisierung höher â die Positionen sind also stĂ€rker verhĂ€rtet. Nach einer deliberativen Diskussion nĂ€hern sich die Teilnehmenden einander an, der Polarisationswert sinkt deutlich (nach James S. Fishkin).

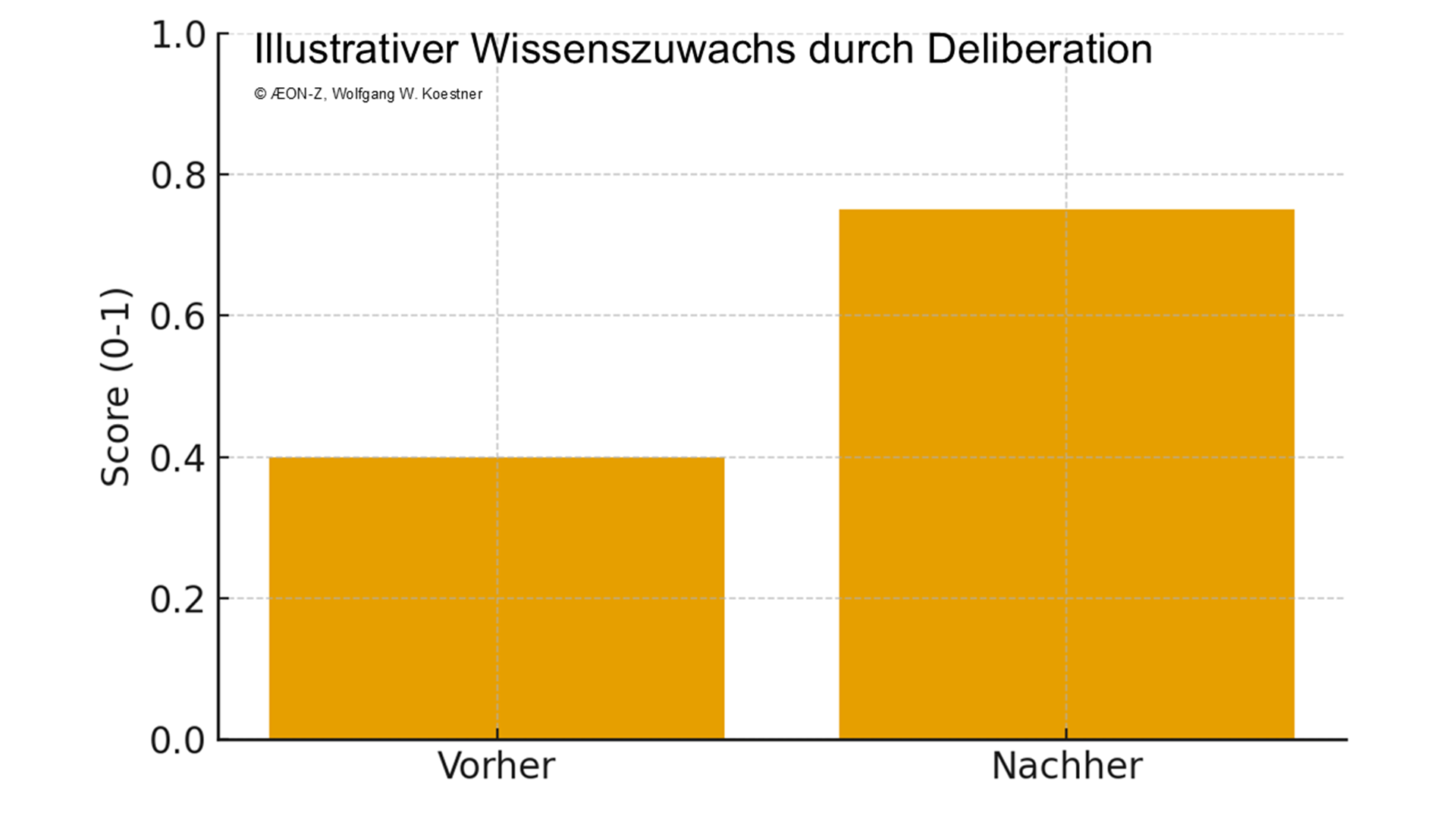

Wissenszuwachs (vorher/nachher): Die Grafik veranschaulicht den typischen Informationsgewinn bei deliberativen Formaten. Vor der Diskussion sind viele Fakten unbekannt oder unklar. Nach dem Austausch mit Expertinnen und Experten sowie den moderierten GesprÀchen steigt das Sachwissen deutlich an (nach James S. Fishkin).

Was nach politischem Idealismus klingt, hat in ĂŒber dreiĂig LĂ€ndern handfeste Folgen gehabt. In Texas etwa verĂ€nderte sich die öffentliche Haltung zur Windenergie so deutlich, dass politische Blockaden verschwanden. In Japan erkannten BĂŒrgerinnen und BĂŒrger nach intensiver Diskussion die Risiken einer Rentenprivatisierung klarer. Und in der Mongolei wird es sogar verpflichtend: Vor VerfassungsĂ€nderungen muss die Bevölkerung heute in deliberativen Zufallsgruppen ĂŒber die Reformen diskutieren. Ein weltweit einzigartiger Schritt.

NatĂŒrlich bleibt die Frage, ob sich dieses Modell ĂŒberhaupt skalieren lĂ€sst. Fishkin weiĂ, dass man eine Demokratie nicht in HotelsĂ€len retten kann. Doch neue digitale Plattformen â inzwischen teilweise KI-gestĂŒtzt â machen es möglich, deliberative Prozesse im Internet abzubilden: mit automatisierter Moderation, strenger Redezeitkontrolle und ĂŒbersichtlicher Strukturierung der Argumente. »Die Technik ersetzt nicht die menschliche Urteilskraft«, sagt Fishkin. »Aber sie verschafft uns RĂ€ume, in denen wir einander wieder zuhören können.«

Kritik bleibt dennoch nicht aus. Manche Politiktheoretiker warnen, deliberative Formate könnten von Regierungen, beispielsweise durch die einseitige Auswahl von »Experten«, als Feigenblatt benutzt werden, um Entscheidungen zu legitimieren, die lĂ€ngst gefallen sind. Andere zweifeln daran, ob deliberative Erkenntnisse wirklich verbindlich in die politische Praxis ĂŒbersetzt werden können. Und gewiss: Deliberation heilt keine Demokratien im Alleingang. Sie repariert weder Institutionen noch Medienökonomien, weder Wahlrecht noch soziale Ungleichheit.

Aber sie schafft â und das belegen die Studien eindrĂŒcklich â etwas, das in vielen LĂ€ndern selten geworden ist: Bedingungen, unter denen BĂŒrgerinnen und BĂŒrger argumentativ statt reflexhaft reagieren, einander zuhören, KomplexitĂ€t akzeptieren und zu Positionen gelangen, die weniger von parteilichen, sozialen, ethnischen »StammesloyalitĂ€ten« geprĂ€gt sind. Was die deliberierenden Menschen in Texas, Japan oder der Mongolei erleben, ist nicht das Ende der Polarisierung, aber eine Ahnung davon, wie Demokratie aussehen könnte, wenn sie das lĂ€rmende Hintergrundrauschen kurz ausblendet.

Fishkin selbst formuliert es nĂŒchtern. Ob Deliberation die Ăbel der Demokratie »heilen« könne, wolle er gar nicht versprechen, sagt er. »Aber sie verschafft Menschen die Möglichkeit, sich von einem ĂŒberhitzten Meinungsklima zu lösen. Und manchmal reicht das schon, damit sie politisch klĂŒger entscheiden.« Vielleicht liegt in dieser Bescheidenheit die eigentliche Kraft seines Ansatzes: Er will nicht die ganze Demokratie erneuern â nur die Art, wie wir miteinander reden.

ÂčDeliberativ beschreibt eine ĂŒberlegte oder abwĂ€gende Vorgehensweise der intensiven Beratschlagung, bei der »Argumente ausgetauscht, verschiedene Perspektiven betrachtet sowie die Vor- und Nachteile abgewogen werden, bevor entschieden wird«.

ÂČFishkin, James S, Can Deliberation Cure the Ills of Democracy? (Oxford, 2025; online edn, Oxford Academic, 3 Mar. 2025), https://doi.org/10.1093/9780198944447.001.0001.

© ĂON-Z e.V. Thinktank. Hinweis: Bei der Recherche und Analyse dieses Beitrags wurde unterstĂŒtzend KĂŒnstliche Intelligenz eingesetzt. Die redaktionelle Verantwortung fĂŒr den Inhalt liegt bei der Redaktion. Alle Rechte vorbehalten, all rights reserved. Nachdruck und Weitergabe an Dritte untersagt.